Relato de uma visitação à antiga Vila Boa

O que é o passado, senão um meio de organizar o presente?

“Vila Boa, donde puseste aquele segredo

das montanhas de pedra

e aquele enigma dos decaedros

na manhã do mundo?

Vila Boa, criança de mim, lança do tempo”

(Paulo Bertran)

Voltar no tempo, alguns diriam, é sempre um exercício de recomeço, de redescoberta. O que é o passado, senão um meio de organizar o presente? Vale para a história dos indivíduos, vale para a história das sociedades. Passando pela cidade de Goiás, onde perambulei sem freios até meus doze anos, me dei conta de que muito do que eu ali havia vivido estava para ser escavado; sítios arqueológicos intactos, esquecidos por mais de meio século e soterrados sob os sedimentos do tempo.

Desci do ônibus ao lado da Ponte do Carmo, com a antiga casa da poetisa Cora Coralina emoldurando a paisagem como nas fotos de catálogo turístico. Foi emblemática essa primeira visão da ponte. Quais pontes eu teria que atravessar para buscar entender o passado para além da minha infância? O passado colonial como um projeto inacabado, ainda por ser descoberto e compreendido. E eu ali, com meus olhos estrangeiros, tentando compreender como os antigos viajantes descreveram tudo o que viam, e o que deixaram de ver.

Como Saint-Hilaire no século XIX, que por ali havia passado anotando cada detalhe da natureza e das pessoas com olhos europeus, eu também anotava mentalmente aquela paisagem. Familiar e desconhecida, antiga e nova ao mesmo tempo. Era uma viagem de retorno e, ao mesmo tempo, de descoberta. O primeiro passo no calçamento irregular da rua, com suas pedras que não seguem um padrão estético industrial (nenhuma igual à outra, todas compondo um cenário único), tirou-me o equilíbrio e me fez compreender o mosaico de possibilidades interpretativas da história, para além das representações consolidadas pela historiografia. Em frente à ponte, à cruz do Anhanguera: a mãe das representações. A célula-máter da construção de um passado destinado às gerações futuras, à consolidação de uma identidade local.

Se, ao menino longínquo, os casarões, as calçadas e os símbolos religiosos tinham um significado invisível e naturalizado, ao homem que hoje sou - amparado pelo conhecimento de homens e mulheres que mergulharam nos arquivos, nas reflexões e nos debates sobre nossa história - pareceu-me ter eu próprio desembarcado com outros olhos sobre aquelas paisagens antigas.

Luís Palacin falou, Luís Palacin avisou

Andei bastante pelo centro histórico da cidade com a voz imaginária (teria sotaque espanhol?) de Luís Palacin nos meus ouvidos, me alertando, me desafiando: “pode procurar até lhe doerem as batatas da perna, você não vai encontrar”. E não encontrei mesmo, ou melhor, encontrei fragmentos. Os indígenas desapareceram como que por encanto, como se nunca tivessem estado por ali.

Sabemos que estiveram. Xavantes, Akroás, Xerentes, Avá-Canoeiros, Caiapós e tantos outros. Eu mesmo, criança nos anos 1960, os via pelas ruas, em grupos. Os via no mercado municipal, nos fundos do qual meu pai tinha um pequeno comércio. No Largo do Moreira, onde moramos, havia um vizinho indígena com sua filha Iara, com quem brincávamos de soltar pipa, caçar cigarras, passar anel. Brincávamos de fazer a dança dos índios e cantávamos: “Arirê cum cum, jaburê qua qua”, que, muitas décadas depois, descobri ser a Dança dos Tapuios, ou Dança dos Índios, da qual Hugo de Carvalho Ramos fala em sua novela Gente da Gleba. Para nós, brincadeira de criança.

Os fragmentos da presença deles percebi nas lojinhas para turistas: uma ou outra cerâmica ou pequenos enfeites de parede que remetiam à estética indígena. Não encontrei, porém, uma estátua, uma menção, um marco que lembre os primeiros habitantes daquelas terras. Ao fim, foi como se Palacin me dissesse: "Te lo dije, viejito!: la ciudad se levantó sobre su territorio y borró su presencia física, su memoria simbólica." Estão nos livros, nas pesquisas, nos documentos antigos, nas cartas dos governadores. No mundo real não. São fantasmas que assombram nosso “processo civilizatório”, em um conivente esquecimento social e institucional.

Contrabando, ócio, concubinato e comida

O historiador Nasr Chaul propõe uma análise crítica da formação social, econômica e cultural de Goiás no período colonial, explorando três categorias centrais: o contrabando, o ócio e o concubinato. O contrabando aparece como uma circulação econômica alternativa. Uma economia paralela que escapava ao controle rígido da Coroa portuguesa; o concubinato, como estratégia de sobrevivência afetiva e doméstica, mecanismo de mestiçagem e de construção de vínculos sociais mais amplos, para além das estruturas familiares tradicionais e rígidas; e o ócio, como expressão de autonomia cotidiana, sustentada por uma cultura do “viver bem com pouco”, da “abastança”, conceito explorado por outro historiador, Paulo Bertran.

Ao destacar essas categorias, Chaul contrapunha-se a interpretações produzidas por viajantes estrangeiros que passaram pela província no século XIX, especialmente Saint-Hilaire e Emanuel Pohl, cujos relatos viam no contrabando, no concubinato e no ócio expressões de atraso econômico, moral e cultural. Mas o que para eles era vício, para Chaul era sintoma de adaptação, resistência e invenção de modos de vida possíveis nos sertões distantes da lógica metropolitana.

A província não existe mais, o mundo mudou e a cidade também. Não há mais ouro para ser contrabandeado. A lógica produtivista dos antigos viajantes prevaleceu: o “ócio” cedeu lugar para o trabalho medido por sua utilidade, pela eficiência, pela capacidade de gerar lucro. Houve uma inversão nos fluxos de mercadorias entre o local e o global. Um novo jeito de ser colônia, uma nova forma de colonizar. Novos atores, novas rotas comerciais, uma nova moral, novas relações de trabalho.

A monotonia alimentar de dieta pobre em variedade, da qual reclamava Saint-Hilaire, já não existe. No Mercado Municipal, onde fiz uma pausa para almoçar, ele provavelmente satisfaria seu paladar exigente. Fast-food, quitandas, doces, salgados convivem numa festa globalizante de sabores e aromas. Do suco de cajazinho à coca-cola diet, do emblemático empadão goiano a generosos pedaços de pizza, do bolo de arroz à torta de chocolate trufado. Não existe mais lá e cá. Agora é tudo junto e misturado.

Sobrado de Antônio José Caiado, na rua direita, ontem e hoje.

“Família, família! Vovô, vovó, sobrinha”

Depois de almoçar no Mercado Municipal, saí pela porta dos fundos e fui dar uma olhada no Rio Vermelho. O prédio onde meu pai teve o seu pequeno comércio nos anos 1960 já não existe mais. A grande enchente de 2001 o levou e danificou várias casas e prédios centenários, que desabaram, incluindo a Cruz do Anhanguera, o Teatro São Joaquim e o muro da Casa de Cora Coralina. Rancor da natureza. Os alicerces da memória, por vezes, sucumbem ao tempo e à força da água.

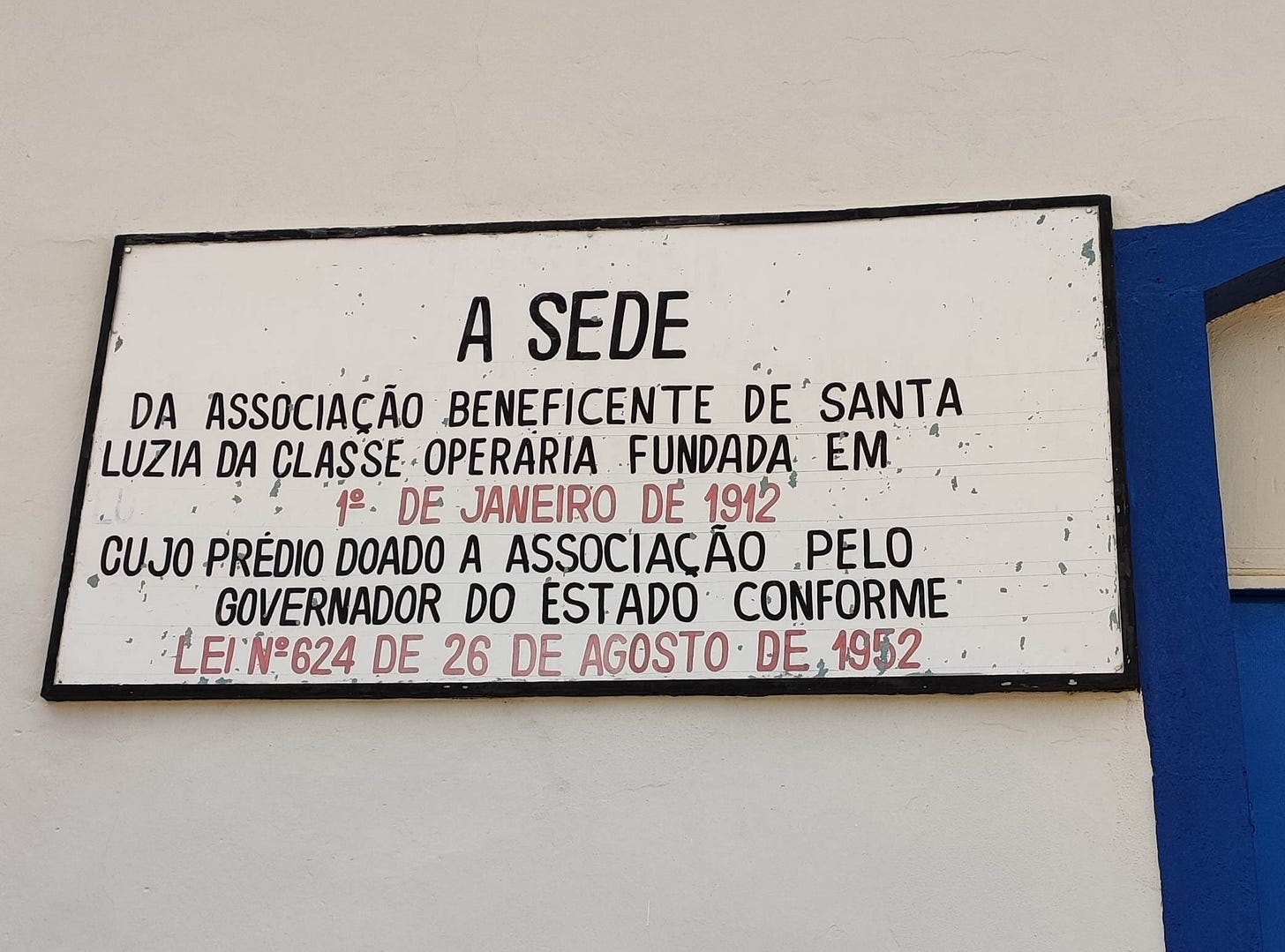

Por coincidência, encontrei um primo que ainda mora por lá. Encontro rápido, ele estava de saída para Goiânia visitar a mãe, Tia Elza, irmã de meu pai. Com 98 anos ela havia sofrido uma queda e quebrou a clavícula. Internada, contraiu uma pneumonia no hospital e foi parar na UTI. Faleceu no dia seguinte e foi velada na sede da Associação Beneficente de Santa Luzia da Classe Operária, fundada em 1912, da qual meu pai foi associado e minha mãe ainda guarda o diploma do sócio. Curiosamente, eu havia passado em frente à entidade, enquanto caminhava em direção ao Cemitério São Miguel Arcanjo.

Família. Todos a temos e elas são importantes para a compreensão de como nos inserimos no contexto social, ontem e hoje. No período colonial, a família era muito mais que um núcleo afetivo: era uma unidade econômica, um instrumento de distinção social, uma engrenagem que estruturava a lógica do poder local. Ser parte de uma família com sobrenome, propriedades e alianças era garantia de prestígio. Era o acesso à terra, à justiça, ao controle político e, por que não dizer, à reprodução da desigualdade.

No cemitério São Miguel Arcanjo, essa compreensão tornou-se ainda mais explícita conforme eu caminhava entre os jazigos que ostentavam os nomes de várias famílias “ilustres”. Alencastro, Caiado, Berquó, Souza, Bulhões e tantas outras que, mesmo na morte, mantêm seus núcleos de parentesco e proximidade. São pequenos feudos funerários, representações materiais de alianças passadas. A simbologia do poder transcende o mundo dos vivos. Os mortos falam e alguns são silenciados.

Um exemplo particularmente expressivo dessa simbologia são os jazigos de duas famílias que marcaram a história política de Goiás até a chamada Revolução de 30: os Bulhões e os Caiado. Após décadas no poder e uma intensa luta política, os Bulhões foram derrotados pelos Caiado em 1912. Hoje, essa transição parece inscrita no próprio espaço do cemitério. O jazigo da família Bulhões está em péssimo estado: placas de mármore branco caídas ao chão, nomes parcialmente apagados pelo tempo, inscrição discreta na base do túmulo. Já o da família Caiado ostenta um busto imponente do senador Antônio Ramos Caiado (Totó), com inscrições douradas e estrutura de mármore escuro, em perfeito estado de conservação. Totó Caiado olha em direção à cidade de Goiás. E, sob seu olhar de bronze, os Bulhões jazem rumo ao esquecimento.

A morte de Tia Elza, a lembrança do diploma da associação, o reencontro com o primo, o comércio do meu pai que a enchente apagou do mapa, tudo isso compõe uma cartografia afetiva que me liga à cidade. A história, e a história de Goiás em particular, não está apenas nos registros oficiais, mas nas dobras da memória cotidiana, nos modos como se vive, se lembra e se morre.

A família, nesse percurso, é ponte entre tempos. É ao mesmo tempo memória viva e estrutura de pertencimento. Entre a cidade que desmorona e a cidade que resiste, entre a enchente e o velório, entre o almoço e o cemitério, fui percebendo que minha relação com Goiás não é só geográfica: é genealógica, afetiva e histórica.

Voltar à cidade de Goiás foi um retorno a mim mesmo, aos vestígios do que fui e aos rastros da história que moldaram o lugar onde cresci. Entre pontes e calçamentos, enchentes e ruínas, nomes esquecidos e bustos imponentes, compreendi que a história não está apenas nos arquivos nem nos livros, mas naquilo que sentimos ao caminhar entre os vivos e os mortos. Nesse entrelaçamento de memórias individuais e estruturas coletivas, a cidade me revelou que conhecer a história de Goiás é, em alguma medida, revisitar as camadas do tempo que me constituem. E que, talvez, o verdadeiro patrimônio seja essa capacidade de olhar de novo, com olhos educados pela vida, pela memória e pela pesquisa, para o lugar de onde viemos.